Tanzan Jinja things to do, attractions, restaurants, events info and trip planning

Basic Info

Tanzan Jinja

319 Tonomine, Sakurai, Nara 633-0032, Japan

4.3(1.5K)

Closed

tickets

Save

spot

spot

Ratings & Description

Info

Tanzan Shrine, also known as the Danzan Shrine, the Tōnomine Shrine and the Tōnomine Temple, is a Shinto shrine in Sakurai, Nara Prefecture, Japan. It is located 5km from Ishibutai Kofun.

Cultural

Outdoor

Family friendly

attractions: Tanzan Jinja Jusanjunoto (Thirteen Story Pagoda), restaurants: , local businesses: Mausoleum Hall, Koyu Teahouse, Goharetsuzan, Goharetsuzan

Learn more insights from Wanderboat AI.

Learn more insights from Wanderboat AI.Phone

+81 744-49-0001

Website

tanzan.or.jp

Open hoursSee all hours

Thu8:30 AM - 4:30 PMClosed

Plan your stay

Pet-friendly Hotels in Asuka

Find a cozy hotel nearby and make it a full experience.

Affordable Hotels in Asuka

Find a cozy hotel nearby and make it a full experience.

The Coolest Hotels You Haven't Heard Of (Yet)

Find a cozy hotel nearby and make it a full experience.

Trending Stays Worth the Hype in Asuka

Find a cozy hotel nearby and make it a full experience.

Reviews

Live events

Osaka mountain hike and trout fishing

Mon, Feb 16 • 8:45 AM

586-0015, Osaka, Kawachinagano, Japan

View details

Cook Traditional Bento in a Local Home in Nara

Fri, Feb 13 • 11:00 AM

636-0151, Nara, Ikaruga, Ikoma District, Japan

View details

Cycle and explore rural Osaka

Fri, Feb 13 • 9:00 AM

582-0007, Osaka, Kashiwara, Japan

View details

Nearby attractions of Tanzan Jinja

Tanzan Jinja Jusanjunoto (Thirteen Story Pagoda)

Tanzan Jinja Jusanjunoto (Thirteen Story Pagoda)

4.5

(78)

Closed

Click for details

Nearby local services of Tanzan Jinja

Mausoleum Hall

Koyu Teahouse

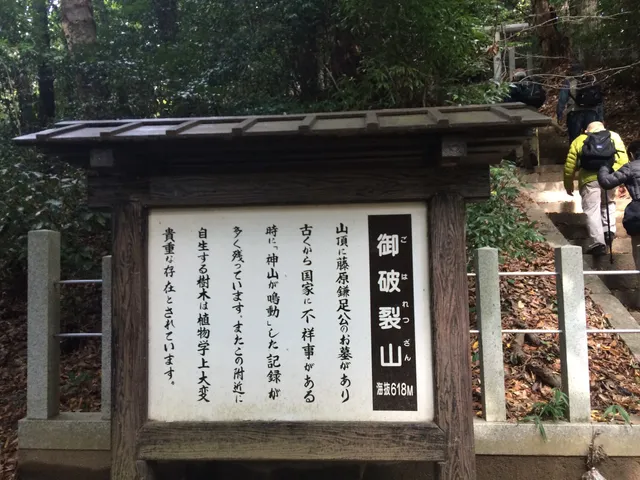

Goharetsuzan

Goharetsuzan

Mausoleum Hall

4.3

(17)

Click for details

Koyu Teahouse

4.6

(9)

Click for details

Goharetsuzan

3.9

(8)

Click for details

Goharetsuzan

3.9

(9)

Click for details