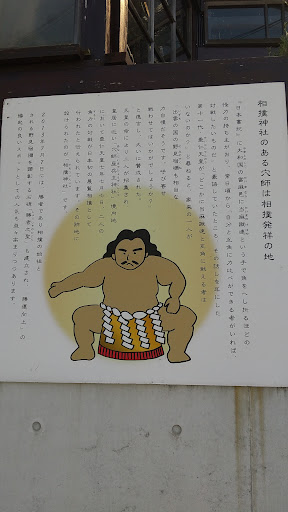

相撲発祥の地。第12代垂仁天皇7年7月7日に催された野見宿禰と当麻蹴速(たいまのけはや)の捔力(すまい)という戦いが行われました。両者が相撲の始祖として祭られています。

この戦いは蹴り技の応酬で、最後は宿禰が蹴速の脇骨を蹴り折って倒し、更に腰骨を踏み折り、絶命させました。当時の相撲は打撃を主とした命懸けの格闘技で、しかもそれが賞賛される武芸でした。「力士」(ちからひと)の文字も記紀で記録されています。

当麻蹴速は大和国当麻邑(奈良県葛城市當麻)に住み、生死を問わない勝負をする強者を欲していました。蹴速という名は蹴り技の名手ということを示しています。

これを聞いた垂仁天皇は出雲国で評判の野見宿禰を召し寄せ、捔力をとらせました。宿禰は天穂日命の14世の子孫で出雲国飯石郡能見の出身といわれます。蹴速は敗死し、その土地は野見宿禰のものとなり、以後垂仁天皇に仕えました。葛城市當麻には蹴速の塚が残っています。

なお、野見宿禰は垂仁天皇の皇后、日葉酢媛命の葬儀の時、それまで行われていた殉死の風習に代わる埴輪の制を案出し、土師臣(はじのおみ)の姓を与えられ、後裔の土師氏は代々天皇の葬儀を司りました。

野見宿禰と当麻蹴速の捔力の話は葬送儀礼を司る土師氏による創作と考えられています。

『野見』の名は、葬送儀礼の一環としての古墳の築営に際し、適当な地の選定のため野から墳丘を築くべき地を見定めることから考案された。

『相撲』は巨大な古墳を目の当たりにした人々がその任にあたった土師氏の祖先はさぞかし大力だったという観念に基づいている。

『出雲』は土師氏が葬送儀礼に関わったため、これを死の国と観想された出雲国に結びつけられた。火葬の普及などの変遷を経て古墳時代が終焉を迎える頃、その技術が不要とされた土師氏が祖先の功業を語る神話として伝承したものということです。

「相撲」という言葉が初めて用いられたのは第21代雄略天皇13年の時です。当時の木工で黒縄職人であった猪名部真根(いなべのまね)の常に斧の刃先を誤らず、刃をこぼさない名工ぶりを雄略天皇は怪しみ、誤って台座の石に当てることはないのかと尋ねられ、「決して刃先を誤らない」と返答しました。すると天皇が呼び集めた采女は衣服を脱いで褌になり人前で相撲を取りました。女相撲の様子に見とれた真根は刃先を誤り、天皇への発言と違ったために処刑されそうになりましたが、仲間が真根の墨縄技術の失伝を憂う歌を詠み、雄略天皇は処刑を中止しました。これが「相撲」という言葉の最古の記録です。

ちなみに、女相撲は江戸中期の18世紀中頃から流行したようですが、美人が少なく飽きられましたため、江戸両国で男の盲人との取り組みを始めて評判になりました。大坂でも明和6年(1769)に女相撲興行が始まり、人気を博しました。四股名には「色気取」「玉の越」「乳が張」などの珍名がみられたようです。しかし、安永(1772〜1781)の頃から女相撲の物好きなひいきが申し合わせて興行人に金銭を与え、衆人環視の中で男女力士に醜態を演じさせることが多々あり、禁じられました。

嘉永元年(1848)に至り、名古屋の女相撲の一団が大坂難波新地にて興行を復活させることになり、華美なまわしのしめこみと美声の甚句節手踊りが観客の心を捉えました。明治5年(1872)3月、男女の取り組み・女力士の裸体が禁止されましたが、明治中頃興行界に復活しました。興行団一団は地方巡業も行ないましたが、余興の舞踊、力業曲芸を主としました。その後昭和30年代後半まで九州に女相撲の興行団が残っていたといわれます。

相撲の起源は神々の時代に遡ります。葦原中国平定のため派遣された建御雷神に対し、出雲の建御名方神が力競べを望み、建御雷神の腕を掴んで投げようとしました。建御雷神は手を氷柱、そして剣に変えたため掴めず、逆に建御名方神の手が葦のように握り潰されてしまったといいます。

相撲はその後も歴史的に催されました。

皇極天皇元年(642)7月22日、百済の使節を饗応し、宴会の余興として、健児(ちからひと)に命じて、百済王族の前で相撲をとらせました。

天武天皇11年(682)7月、大勢の九州の隼人が来て特産品を献上し、朝庭で大隅の隼人と阿多の隼人が相撲をとり、大隅の隼人が勝ちました。

奈良時代から平安時代にかけて、射礼や騎射(後に競馬)と並ぶ宮中行事の一つとして相撲節会(すまひのせちえ)が毎年7月頃に行われるようになりました。毎年20組40名(時代が下ると17組34名)の強者が近衛府により諸国から選抜され、宮中で天覧相撲をとりました。

勝負が決まると勝方は大声で喧嘩(さわがしく囃し立てること)をし、「立会舞」を披露しました。勝負が不明の時や物言いが入ると協議が行われ、それが決しない時は天皇による裁定(天判)がくだりました。故障の際には「障り」を申告することもできましたが、申告が多すぎて、認められずに取組を続行させられました。

節会を統括する相撲司の初見は養老3年(719)で、この頃には何らかの形で宮中での相撲が相当頻度で行われていたと思われています。

天覧相撲の初例は聖武朝の天平6年7月7日(734)で、当初、相撲節会ら七夕の歌会に合わせて余興の一つとして開催されました。

延暦11年(792)、第50代桓武天皇は律令制の徴兵制が機能不全となっていたのを改め、健児の制がはじまると相撲節会は宮中警護人の選抜の意味を持つようになりました。

時代が下るにしたがって相撲節会は重要な宮中行事となって華やかさが増し、弘仁12年(821)には相撲節会が単独で内裏式中に加えられました。天長元年7月7日(824年)に平城上皇が崩御したことで7月7日が国忌の日となり、7月16日に変更されて完全に七夕の諸行事から独立しました。

11世紀半ばに御所で火災が相次ぎ、相撲節会の儀式の簡素化、縮小化されはじめました。白河上皇は盛んに節会を行ったが、12世紀前期は僧兵の出現などで都の治安が悪化し、保安3年(1122)を最後に永らく停止されました。第77代後白河天皇の保元3年(1158)に再興するも平治の乱によって再び中絶、承安4年(1174)を最後に廃絶となりました。

一方、農作物の豊凶を占い、五穀豊穣を祈り、神々の加護に感謝するための農耕儀礼の祭事として相撲をとる風習が各地の神社で生まれ、相撲の他に舞楽、流鏑馬、競馬(くらべうま)などが行われるようになりました。

これらの祭事は天下泰平・子孫繁栄・五穀豊穣・大漁等を願い、占いの役割もあり、勝利の行方で占うため、勝負の多くは1勝1敗で決着するようになっていますが、一人角力の神事を行っている神社では稲の霊と相撲し霊が勝つと豊作となるため常に負けるものなどもあります。土中の邪気を払う意味の儀礼である四股は重視され、神事相撲の多くではこの所作が重要視されています。

神事相撲の古い例は神龜2年(725)、諸国が凶作に見舞われ、第45代聖武天皇は伊勢神宮をはじめ21社に神明加護の祈願を行なうと翌年は豊作になり、諸社において相撲を奉納しました。

地方では日頃の鍛錬のため、武士は日常的に相撲を行ないました。これは武家相撲といわれ、相撲の動作は鎧を身にまとって取っ組み合いとなる近接戦闘の訓練として役に立ちました。陣中でも暇つぶしとして、相撲はとられました。源頼朝も相撲を好み、鶴岡八幡宮祭礼でも流鏑馬、古式競馬と並び、相撲が必ず披露され、鎌倉時代には相撲が盛んに行われました。

室町時代は鎌倉時代ほど将軍主導の大々的な相撲披露はされず、都に本拠を置いた足利政権の文化活動は美術的な方面を重視しました。

一方、地方の戦国大名は熱心に相撲人の養成に力を注ぎました。織田信長も盛んに相撲の上覧をしたように相撲を好み、豊臣秀吉も聚楽第で上覧相撲を行ないました。

応仁の乱以降、都は荒廃し、都落ちをした貴族とともに京都の相撲文化が地方に伝わり、地方の民衆を基盤とする土地相撲が定着し、国内を巡業して相撲を生業とする者が現れました。

当初は相撲に強い者が飛び入りの見物人を相手に相撲をとる形式が主でしたが、やがて相撲人同士の取組に対して見物銭をとるという今日に通じる形式が定着しました。

徳川家康によって天下泰平が訪れると、武家相撲の存在意義はなくなって興行化し、一般民衆相手に相撲を披露する勧進相撲が主流となりました。

11代将軍徳川家斉の時代(1787〜1837)になると、将軍が観覧する「上覧相撲」がきっかけとなり庶民の娯楽としてさらに隆盛し、なかでも寛政3年(1791)6月11日に行われた上覧相撲によって相撲熱は一気に高まり、天保4年(1833)に勧進大相撲は両国を定場所としました。

明治の文明開化で相撲をはじめとする伝統芸能は軒並み危機に陥りましたが、明治天皇の天覧相撲が繰り返されるなどでその命脈を保ちました。

相撲には独特の所作があります。取組、蹲踞の姿勢で揉み手をしてから拍手を打ち、両手を広げた後、掌をかえす礼法を塵手水(ちりちょうず)といい、武器を持たず、素手で正々堂々と勝負するという意味があります。元々は相撲が野外で行われていた名残とされ、地面のちり草をちぎって手を清めたことに由来し、取組前に互いに手に何も隠し持っていないことを確認しあったことが起源です。

土俵に上がった両力士は中央に進み四股を踏み、腰をかがめて両手を土俵におろし、お互いの呼吸を合わせる動作を仕切りといい、気が合うまで仕切り直せます。かつては時間制限がなく、1時間以上も仕切りを繰り返していたこともあったようですが、ラジオ放送開始に合わせ、1928年1月からは...

Read more

Learn more insights from Wanderboat AI.

Learn more insights from Wanderboat AI.