Hakusan Shrine things to do, attractions, restaurants, events info and trip planning

Basic Info

Hakusan Shrine

5 Chome-31-26 Hakusan, Bunkyo City, Tokyo 112-0001, Japan

4.0(1.2K)

Open until 12:00 AM

Save

spot

spot

Ratings & Description

Info

Cultural

Family friendly

attractions: Toyo University Hakusan Campus, Hakusan Park, Inoue Enryô Memorial Museum, Koishikawa Botanical Garden, Nankoku-ji, Green house, Azalea garden, Kichijōji, Fukunoyu, Harimazaka Sakura-namiki, restaurants: Komugiko, Ore No Ikiru Michi, Eigakan Jazz, Eigakan Jazz, FRESHNESS BURGER Hakusaneki-mae, Yasai cafe KuKuri, Chōtoku, Yayoiken Hakusan, Trattoria Dadini, Bar INOUE, local businesses: MASTER KEBAB(HALAL FOOD), Shinkoji, Ryu-un Zen-in, Matsumoto Kiyoshi, Renkyūji, Sanja Shrine, Azalea Garden, Hon-Komagome Station, Gonjōin Temple, Jippōji

Learn more insights from Wanderboat AI.

Learn more insights from Wanderboat AI.Phone

+81 3-3811-6568

Website

tokyo-jinjacho.or.jp

Open hoursSee all hours

ThuOpen 24 hoursOpen

Plan your stay

Pet-friendly Hotels in Tokyo

Find a cozy hotel nearby and make it a full experience.

Affordable Hotels in Tokyo

Find a cozy hotel nearby and make it a full experience.

The Coolest Hotels You Haven't Heard Of (Yet)

Find a cozy hotel nearby and make it a full experience.

Trending Stays Worth the Hype in Tokyo

Find a cozy hotel nearby and make it a full experience.

Reviews

Live events

Drive Tokyo’s car culture in a Nissan Skyline

Fri, Feb 27 • 5:30 PM

150-0047, Tokyo Prefecture, Shibuya, Japan

View details

Explore Tokyo’s music scene with an insider

Sun, Mar 1 • 5:00 PM

150-0043, Tokyo Prefecture, Shibuya, Japan

View details

TYFFONIUM 新宿:IT/イット カーニバル

Thu, Feb 26 • 11:20 AM

東京都新宿区西新宿2-2-1 京王プラザホテル 南館2F (2-chōme-2-1 Nishishinjuku, Shinjuku City), 160-8330

View details

Nearby attractions of Hakusan Shrine

Toyo University Hakusan Campus

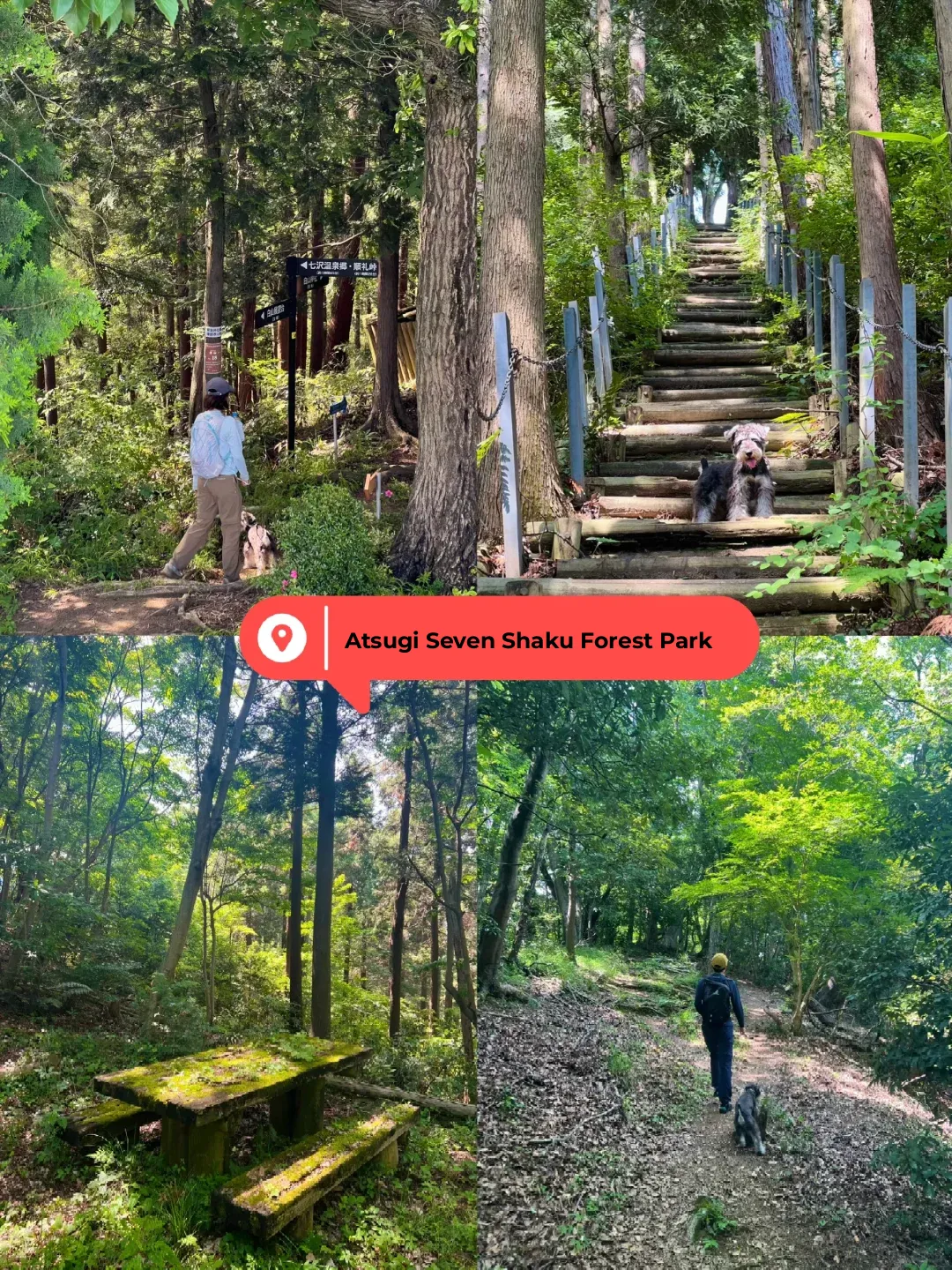

Hakusan Park

Inoue Enryô Memorial Museum

Koishikawa Botanical Garden

Nankoku-ji

Green house

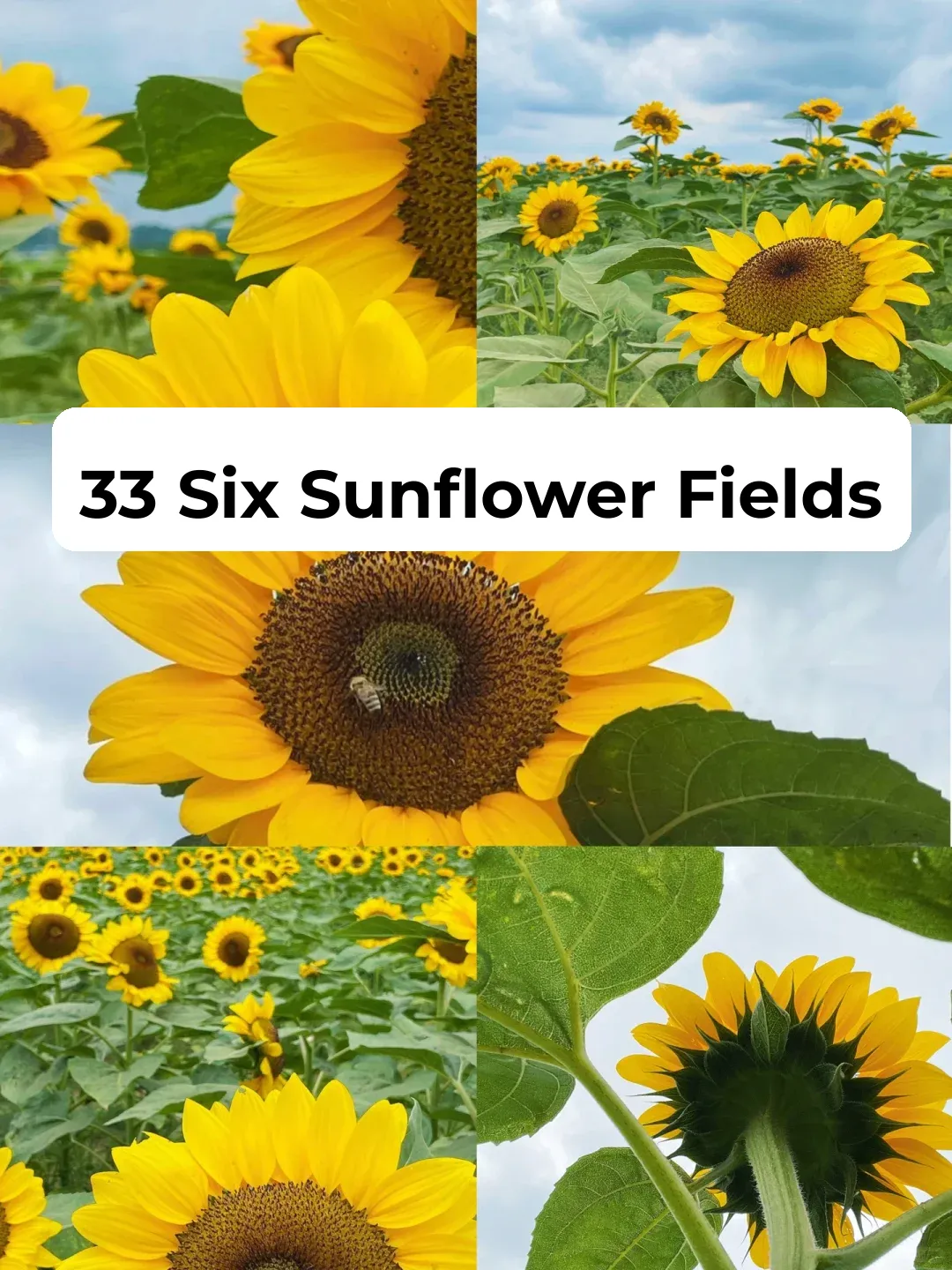

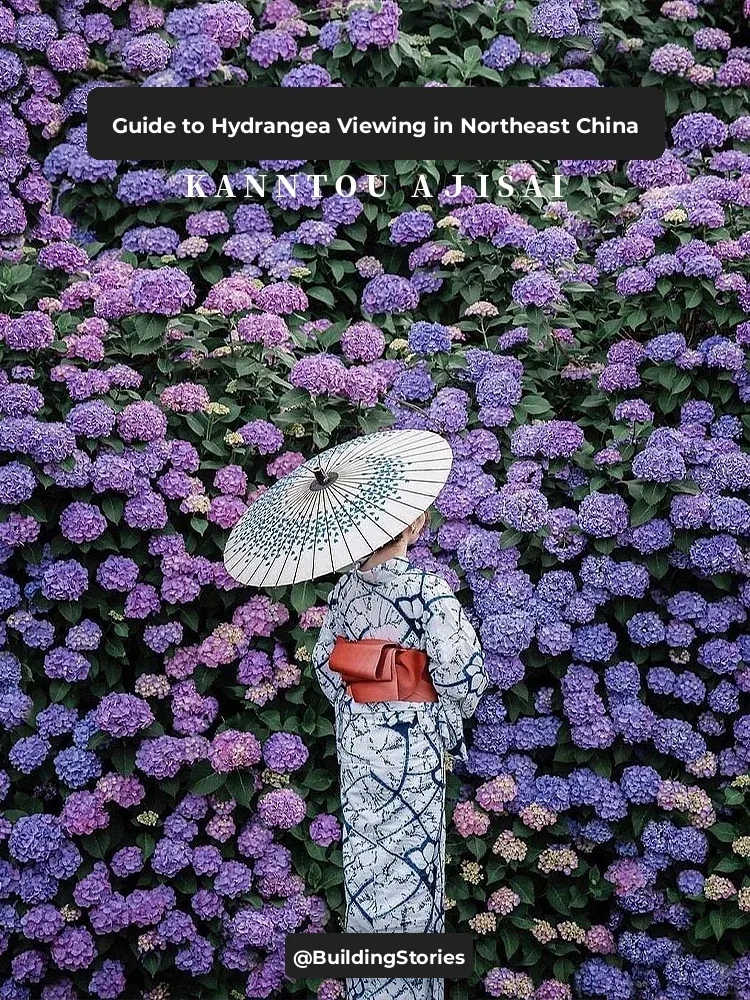

Azalea garden

Kichijōji

Fukunoyu

Harimazaka Sakura-namiki

Toyo University Hakusan Campus

4.3

(226)

Open 24 hours

Click for details

Hakusan Park

4.2

(81)

Open until 12:00 AM

Click for details

Inoue Enryô Memorial Museum

3.8

(158)

Open until 4:45 PM

Click for details

Koishikawa Botanical Garden

4.3

(1.4K)

Open until 4:30 PM

Click for details

Nearby restaurants of Hakusan Shrine

Komugiko

Ore No Ikiru Michi

Eigakan Jazz

Eigakan Jazz

FRESHNESS BURGER Hakusaneki-mae

Yasai cafe KuKuri

Chōtoku

Yayoiken Hakusan

Trattoria Dadini

Bar INOUE

Komugiko

4.3

(266)

Closed

Click for details

Ore No Ikiru Michi

3.8

(536)

Open until 3:00 PM

Click for details

Eigakan Jazz

4.6

(71)

Closed

Click for details

Eigakan Jazz

4.6

(67)

Closed

Click for details

Nearby local services of Hakusan Shrine

MASTER KEBAB(HALAL FOOD)

Shinkoji

Ryu-un Zen-in

Matsumoto Kiyoshi

Renkyūji

Sanja Shrine

Azalea Garden

Hon-Komagome Station

Gonjōin Temple

Jippōji

MASTER KEBAB(HALAL FOOD)

4.7

(172)

Click for details

Shinkoji

4.0

(21)

Click for details

Ryu-un Zen-in

4.1

(8)

Click for details

Matsumoto Kiyoshi

3.2

(20)

Click for details