Maison de Balzac things to do, attractions, restaurants, events info and trip planning

Basic Info

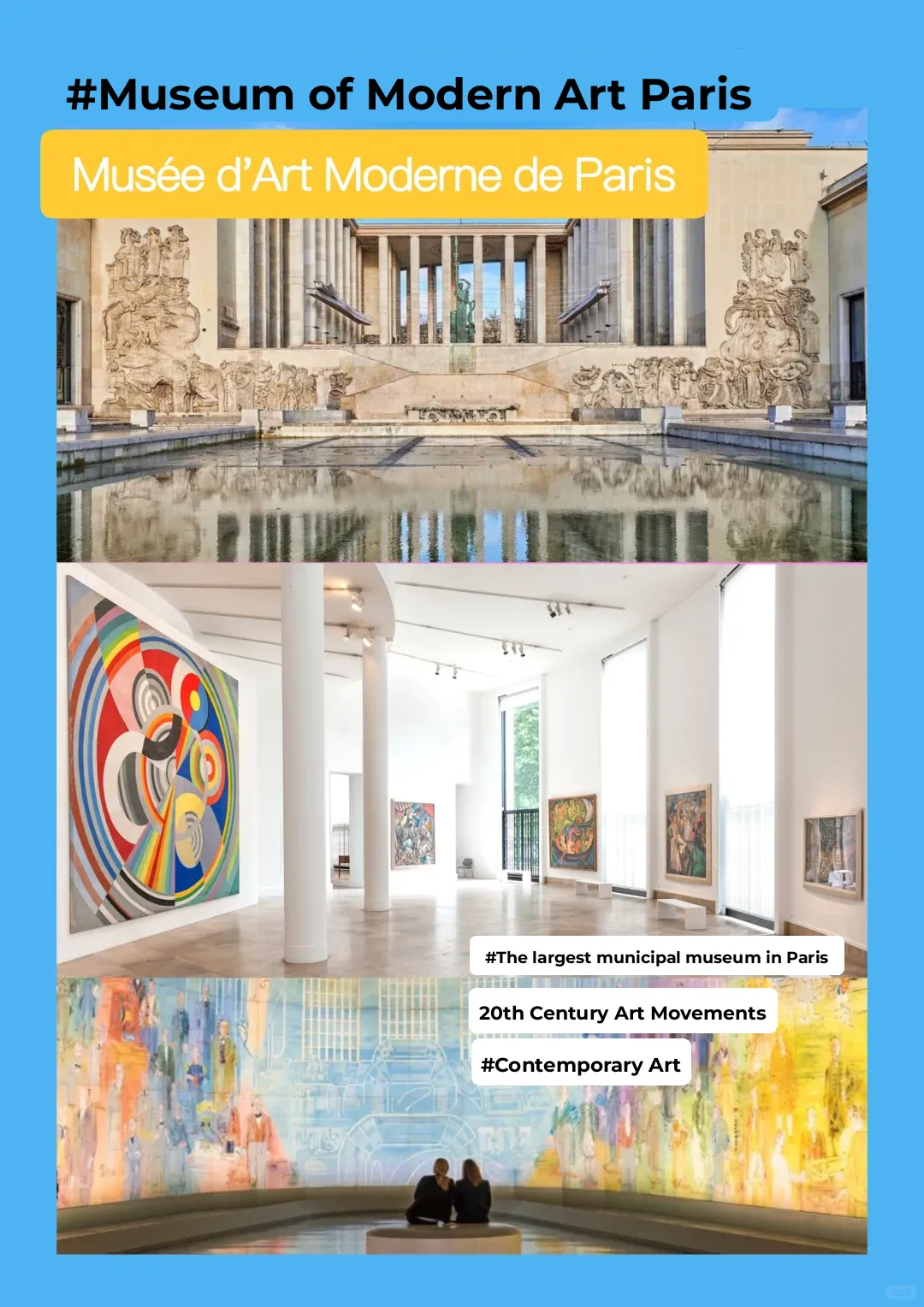

Maison de Balzac

47 Rue Raynouard, 75016 Paris, France

4.3(918)

Open until 6:00 PM

tickets

Save

spot

spot

Ratings & Description

Info

The Maison de Balzac is a writer's house museum in the former residence of French novelist Honoré de Balzac. It is located in the 16th arrondissement at 47, rue Raynouard, Paris, France, and open daily except Mondays and holidays; admission to the house is free, but a fee is charged for its temporary exhibitions.

Cultural

Accessibility

Family friendly

attractions: Église Notre-Dame-de-Grâce-de-Passy, Passy Park, Théâtre du Ranelagh, Statue of Liberty, Pont Birk, Les Péniches de Paris, Pont de Grenelle, House of Culture of Japan in Paris, La France Renaissante, Clemenceau Museum, restaurants: Rose Bakery Maison Balzac, HSP La Table - Huîtres et Saumons de Passy, Trattoria en Seine, Le Bistrot des Vignes, Le Tournesol 16e, Pizzeria La Matta, Iza by Kura, Langousta, Camille - Passy, Peniche Le Diamant Bleu, local businesses: Philippe Conticini, Passy Plaza, La Croisière Gourmande du Diamant Bleu, Le Chocolat Alain Ducasse, Le Comptoir de l'Annonciation, Zara, Le Petit Appartement & Conciergerie Sézane, SEPHORA PARIS PASSY, REPETTO, Avenue du Président Kennedy - Maison de Radio France, Le Diamant Bleu

Learn more insights from Wanderboat AI.

Learn more insights from Wanderboat AI.Phone

+33 1 55 74 41 80

Website

maisondebalzac.paris.fr

Open hoursSee all hours

Thu10 AM - 6 PMOpen

Plan your stay

Pet-friendly Hotels in Paris

Find a cozy hotel nearby and make it a full experience.

Affordable Hotels in Paris

Find a cozy hotel nearby and make it a full experience.

The Coolest Hotels You Haven't Heard Of (Yet)

Find a cozy hotel nearby and make it a full experience.

Trending Stays Worth the Hype in Paris

Find a cozy hotel nearby and make it a full experience.

Reviews

Live events

Dinner Cruise in the Heart of Paris with Music

Sat, Feb 28 • 8:30 PM

Port de la Bourdonnais 75007, Paris, France

View details

Expo Street art Paris - Zoo Art Show

Thu, Feb 26 • 11:30 AM

92800 Puteaux, France, 92800

View details

La Cité Immersive des Fables

Thu, Feb 26 • 12:15 PM

5 rue de Berri, Paris 8e, 75008

View details

Nearby attractions of Maison de Balzac

Église Notre-Dame-de-Grâce-de-Passy

Passy Park

Théâtre du Ranelagh

Statue of Liberty

Pont Birk

Les Péniches de Paris

Pont de Grenelle

House of Culture of Japan in Paris

La France Renaissante

Clemenceau Museum

Église Notre-Dame-de-Grâce-de-Passy

4.5

(160)

Closed

Click for details

Passy Park

4.6

(350)

Open until 5:00 PM

Click for details

Théâtre du Ranelagh

4.6

(693)

Open 24 hours

Click for details

Statue of Liberty

4.5

(2.7K)

Open until 12:00 AM

Click for details

Nearby restaurants of Maison de Balzac

Rose Bakery Maison Balzac

HSP La Table - Huîtres et Saumons de Passy

Trattoria en Seine

Le Bistrot des Vignes

Le Tournesol 16e

Pizzeria La Matta

Iza by Kura

Langousta

Camille - Passy

Peniche Le Diamant Bleu

Rose Bakery Maison Balzac

4.3

(118)

Open until 5:30 PM

Click for details

HSP La Table - Huîtres et Saumons de Passy

4.8

(276)

$$

Open until 2:30 PM

Click for details

Trattoria en Seine

4.8

(2.4K)

Closed

Click for details

Le Bistrot des Vignes

4.5

(279)

$$

Open until 2:30 PM

Click for details

Nearby local services of Maison de Balzac

Philippe Conticini

Passy Plaza

La Croisière Gourmande du Diamant Bleu

Le Chocolat Alain Ducasse, Le Comptoir de l'Annonciation

Zara

Le Petit Appartement & Conciergerie Sézane

SEPHORA PARIS PASSY

REPETTO

Avenue du Président Kennedy - Maison de Radio France

Le Diamant Bleu

Philippe Conticini

4.1

(474)

Click for details

Passy Plaza

4.2

(296)

Click for details

La Croisière Gourmande du Diamant Bleu

4.8

(2.1K)

Click for details

Le Chocolat Alain Ducasse, Le Comptoir de l'Annonciation

5.0

(67)

Click for details